2re partie.

Ces dernières décennies, sont partout sortis de terre des supermarchés rutilants aux lisières des villes. On y remplit le coffre des voitures. Pour la plupart d’entre nous, la consommation tient lieu d’impensé et d’action. Zivo et Jérôme Meizoz ont voulu imaginer la pénurie, raviver son archaïque souvenir.

On a décidé de fermer les écoles jusqu’à nouvel avis, à cause des problèmes d’électricité et de réseau. En trois semaines, les barrages hydro-électriques ont été presque entièrement vidés après plusieurs alertes au sabotage. Des millions de litres d’eau surplombent nos villes et il serait facile de s’en servir contre la population. Il faut désormais se contenter de trois heures d’électricité en fin de journée. La laine de mouton, que l’on avait coutume de brûler depuis l’arrivée de tissus bon marché, sert à l’isolation des portes. Les familles vivent maintenant dans leur cuisine, la seule pièce chauffée et s’y tiennent bien serrées jusqu’au coucher. On se surprend à échanger des propos nets et rafraîchis, auparavant noyés dans les éclats du rire télévisé. La nuit, les visages glacés émergent des draps projetant en rythme la vapeur de leurs souffles.

La Commune a autorisé des coupes d’arbres dans ses forêts pour que chacun puisse se chauffer. Le garde forestier a désigné les parcelles à exploiter et les familles peuvent en disposer sur inscription. Ainsi le matin, on voit des petits groupes, hache et serpe en main, se diriger vers le pied du mont pour tailler les futaies et lier des fagots. On a improvisé des chaudières à bois dans plusieurs bâtiments publics. Il a fallu aussi dégager le vieux four à pain qui a repris du service.

Comme tous ceux qui ont perdu leurs emplois, je suis affecté au groupe des bûcherons chargés de fournir le bois pour les bâtiments publics. On part en matinée, par six, accompagnés de jeunes auxiliaires, pour repérer des arbres morts et abattre par avance des troncs verts qui seront débités en stères après la fonte des neiges. Les fûts datant de l’an dernier sont fendus sur place. Des heures durant, on entend les coups métalliques du merlin qui entre dans les souches. Le bois gelé casse comme du verre et toutes ses fibres crissent sous la lame. Le chêne, plus noueux, résiste, il faut alors cogner longtemps et les enfants placent les coins d’acier dans les fentes du bois. Les hommes se parlent par courtes phrases, leurs bouches émettent des signaux de fumée.

À l’usine électrique réquisitionnée pour les approvisionnements d’urgence, la population a le droit de faire sécher des fruits sur les grilles d’aération, là où s’évacue l’air tiède des turbines. Les gens se relaient pour sécher pommes et poires. On a disposé autour des grilles des petits lits de sable gris, humide, d’où émergent les pâles têtes des endives.

Si les enfants trouvent leur compte à cette vie ralentie, aux jeux infinis qu’elle permet, aux congés imprévus, bien des adultes ont les nerfs à fleur de peau. À ton avis, combien de temps durera cette situation? Aura-t-on assez de bois pour passer les mois glacés? Que mangera-t-on en mars, quand les ultimes conserves seront consommées? L’alternance de tâches pénibles et d’une inaction soudaine use les hommes, le régime de survie pèse sur les mères, nombreux sont ceux qui perdent courage, envisagent le pire. Toujours plus fréquentes les pannes de courant aggravent les choses. On vit des soirées à la bougie, dans l’attente. Crises de nerfs et lamentations deviennent monnaie courante, accroissant les tensions entre voisins et les querelles conjugales. Il faut quelquefois séparer des agressifs, venir au secours de désespérés.

Quand on ne sait plus que faire d’un anxieux, d’un menaçant, on l’envoie de gré ou de force à la salle dite de l’extinction des sens. On a recouru à ce moyen durant les deux dernières guerres, les anciens en parlent comme d’un soin hérité de la nuit des temps. Au sous-sol de la maison communale, une salle absolument sombre est réservée à l’opération. On a au préalable alimenté la chaudière. Au centre de la pièce se trouve un bassin peu profond, rempli d’une eau maintenue à la température du corps, où trempent des feuilles cueillies à l’été de la Saint-Martin: sauge ou «salvia» car, disent les anciens, c’est elle qui sauve en tous les cas. Sur le mur du fond, un panneau porte l’inscription suivante :

«Libre, le cœur

d’ordinaire prisonnier des dix mille dépendances

Pour mettre à son aise le corps, un lit suffit

Non seulement on échappe à la pureté et à la souillure

mais on se lave des honneurs comme des humiliations»

Des lanières de cuir permettent de fixer les bras et les jambes du malade. On l’installe, couché et immobile, le corps couvert d’eau de façon à ce que n’émergent que son nez et sa bouche. Yeux clos, tourné vers l’intérieur, le patient respire les effluves de la plante, le corps enveloppé de chaleur en vue d’une détente absolue. L’eau amortit tous les sons, renvoie aux heures protégées que chacun avait connues puis oubliées, et promet une nouvelle naissance. En quelques séances d’extinction des sens, les malades cessent de se lamenter et retrouvent le sommeil. Leurs pensées passent à grande eau et leur esprit se rassemble. Ils ont touché un point de concentration qui rayonne ensuite dans tout leur corps.

Depuis plusieurs jours, il fait douze degrés sous zéro. J’ai ramassé trois mésanges mortes dans le jardin. Tiendrons-nous longtemps ainsi? Il faut que tu puisses nous aider au plus vite.

Il a neigé sans discontinuer pendant des jours, tout est assourdi et cotonneux. Les enfants roulent de grandes balles de neige dans les rues non dégagées, mais les parents les surveillent désormais avec une vague inquiétude. Un matin, le cantonnier s’est aperçu que deux grosses avalanches étaient venues à l’aube lécher la route de plaine, les cônes jumeaux, parfaits, s’écoulaient sur le goudron en boules glacées. Les hommes en ont profité pour récupérer les troncs d’arbres arrachés, l’enchevêtrement de branches qui émergeait de la masse, et les ont empilés sur le bord de la route pour les faire sécher ensuite dans les hangars. Peu importe maintenant que les routes soient encombrées de bois ou de glace, désormais la circulation est réduite à peu de chose. Une ambulance, un camion militaire. Parfois un tracteur passe, réquisitionné pour des transports. Les enfants patinent sur l’autoroute fermée à la circulation…

Au loin, on peut entendre certains jours la sourde frappe d’un canon, comme un coup de boutoir noyé dans la ouate. Le ciel n’est plus veiné de fumées de kérosène. Parfois un gros porteur de l’armée patauge seul sur nos têtes, lourd et lent comme jamais. On ne sait pas vraiment d’où viennent les tirs, du côté des deux frontières selon moi, si tu as de meilleures informations, renseigne nous.

Pour faire face au manque de nourriture, le maire vient d’autoriser la reprise de la chasse. Les hommes ont repris leurs fusils militaires et descellé la boîte des vingt-quatre cartouches en réserve, réservée pour une déclaration de guerre. Nul ne peut tirer à moins de 500 mètres des habitations, selon une ceinture dessinée sur le plan communal. L’ancien abattoir a été ouvert pour la découpe des viandes.

Dès les premiers tirs, jalousies de braconniers ou rancœurs anciennes, des rumeurs se sont répandues. Des gars du coin prétendent que chez les travailleurs étrangers, on «ne se contente pas du petit gibier, on n’hésite pas à cuisiner des chiens et chats abattus au crépuscule». Une veuve s’est plainte de n’avoir pas revu son cher matou, mais comment savoir?

Les esprits s’échauffent autour de peccadilles. Une femme s’est plainte d’un vol de draps à l’étendage, un artisan déplore la disparition de sa réserve de bois. Certains ont accusé des Gitans dont les caravanes ont été aperçues près du terrain vague. D’autres prétendent que ce sont les travailleurs agricoles africains que le paysan loge discrètement dans la cave de sa villa. Un élu du Parti du Peuple s’est emparé de ces affaires, disant qu’«on ne peut plus laisser les maisons sans chien, ni les vélos sans chaîne». C’en est assez, selon lui, «de la cohabitation avec tous ces étrangers qui peu à peu imposent leurs habitudes et les signes de leur religion». Il a renchéri sur les mariages, les mélanges, les étrangers qui rachètent les maisons. «On ne connaît pas les nouveaux arrivants, a-t-il déploré, on ne se sent plus entre soi»… Ne risquait-on pas d’y perdre «ce qui a fait le caractère de nos populations, travailleur, obstiné et taiseux»? Après tout, ajoutait l’élu, «nos vaches noires ne tiennent-elles pas leurs qualités d’être soigneusement reproduites entre elles?».

Tout le monde ne pense plus qu’à la nourriture. On a creusé des garde-manger à soixante centimètres sous terre, là où la température reste stable. Déposés sur un lit de bogues à châtaignes, les aliments sont à l’abri des variations de température et protégés des rats. Par parcelles, on a réservé le terrain de football à cet usage et les familles s’y succèdent dans la journée. Pour ne pas laisser les choux se gâcher, on les a mis au sel dans de petites urnes, il faut presser les feuilles avec le poing, recouvrir d’une couronne de cristaux et recommencer. Si l’on excepte quelques poulets, cela accompagne au mieux la seule viande encore disponible, quelques pièces de cochon qu’on fume pour les conserver.

Depuis quelques jours, on ressent une telle tension qu’il est devenu impossible d’exprimer une opinion nuancée sans passer pour un lâche. Le Parti du Peuple s’est fait une spécialité de propos virils qui désignent des coupables. Il encourage l’expression des haines, raille toute forme de nuance comme une faiblesse. Nombreux sont ceux qui ont parlé de «nettoyer le village de ses voleurs» et dénoncent «des lâches qui, par leurs grandes phrases humanitaires, font le nid des parasites». Sous nos yeux, comme à chaque fois resurgit l’immémoriale affaire, toute neuve: trouver un bouc émissaire… D’instinct, je sens le besoin de fuir cette haine rajeunie, vigoureuse, qui vibre dans les cafés.

Au retour des coupes en forêt, je croise souvent un retraité de la région qui sillonne muettement la campagne, chaque jour, selon un parcours identique. Il est en bleu de travail, l’œil inexpressif. Un filet de bave aux lèvres s’échappe de ses dents noircies. Toute sa vie, il a travaillé dans la boulange, en atelier protégé, car on le disait simple ou étrange, gosse abandonné par son père, flanqué d’une mère misérable à charge de commune. Il erre dans les champs par tous les temps, ne supportant rien moins que d’être enfermé dans sa petite chambre chez les gens qui l’ont en pension. Il rentre juste une heure ou deux pour se réchauffer ou à l’étape va prendre une bière, toujours à la même heure. On ne prend même pas la peine de lui adresser la parole.

Mais derrière ses habitudes d’automate, ses mots hachés, il se protège à sa façon des moqueries subies depuis l’enfance, des verdicts que les assis réservent à ceux qui ne leur ressemblent pas.

Maintenant que tous partagent sa réclusion dans un présent sans issue, il a changé. La nouvelle donne lui convient, mieux qu’à quiconque. Là où d’autres s’aigrissent dans le manque, il prospère étonnamment. On dirait qu’il règne sur l’étendue d’un rien qui l’exalte. Et sur ses lèvres, si tu pouvais voir cet étrange sourire…

Hiver 2010.

Auteur: Jérôme Meizoz

Extrait de: Pénurie, Jérôme Meizoz et Zivo, art&fiction, 2013

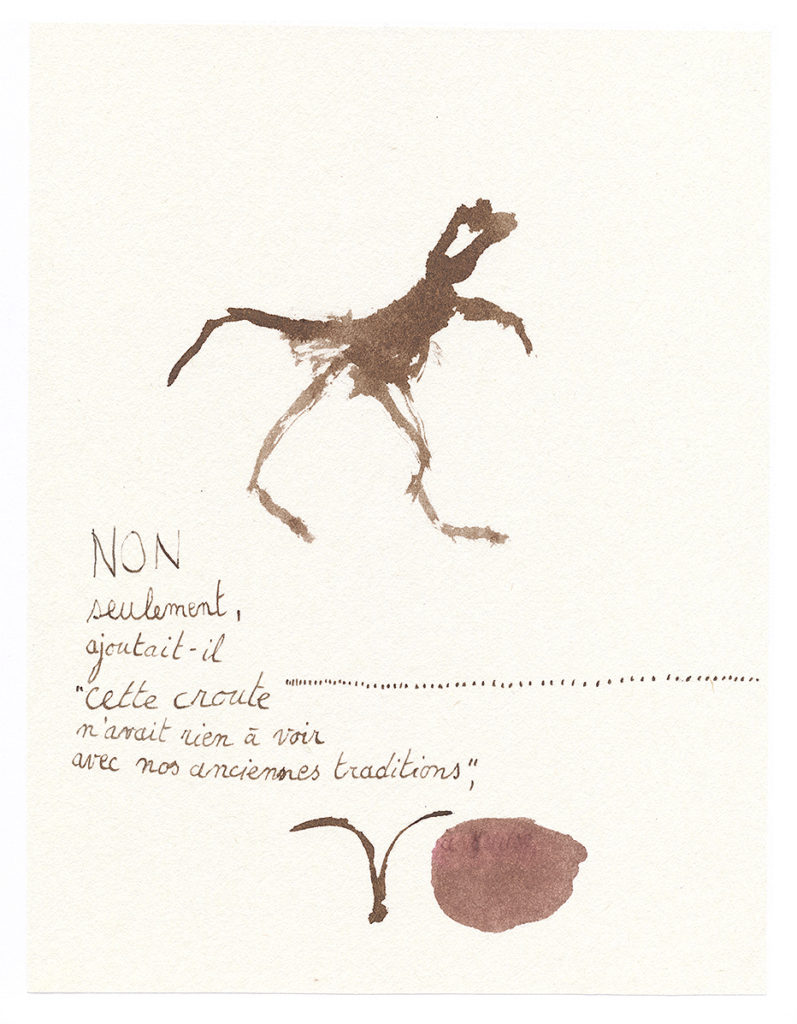

Images: Zivo

Éditeur: art&fiction

Genre: extrait

Mots clé: consommation, montagne, crise, approvisionnement

0 commentaires